2015中国特許調査データの概要

このレポートは中国国家知的財産局が2014年の年末までに有効特許の特許権者に対して行っていた標本調査であり、上記特許権者とは、企業、高等教育学校、政府の科学研究部門及び個人特許権者など四種類を含める。このレポートは統計データを用い、それぞれの特許権者が研究開発活動や、特許運営の状況や、特許権実施の現状などを分析し、そして年間の統計的なトレンドを表示する。

研究開発活動

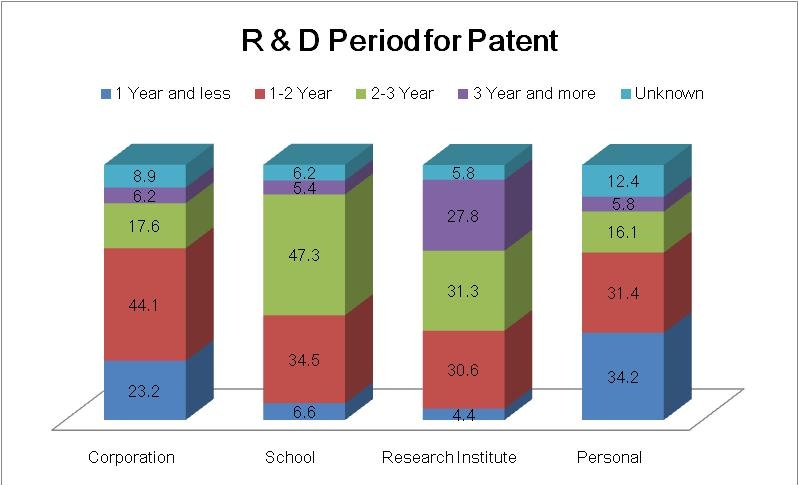

調查の結果により、特許の研究開発サイクルが3年以下の出願者は83.1%に達し、その中で、企業の研究開発サイクルは1-2年ほど、個人特許権者の研究開発サイクルはほぼ1年以下、高等教育学校と政府の科学研究部門の状況は類似し、特許の研究開発サイクルはより長く、ほぼ2-3年、具体的な統計結果はFig 1で表す。

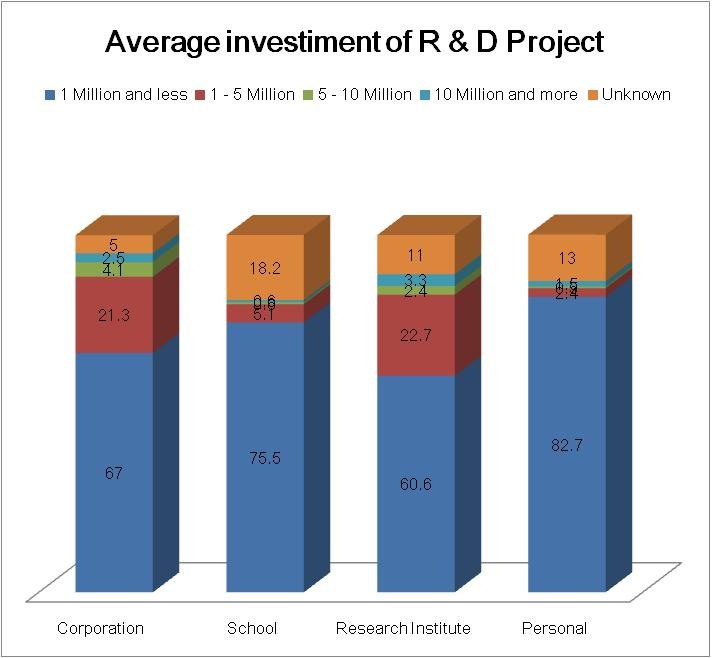

大部分の研究開発項目の平均投入資金は100万元(RMB)以下である。企業と政府の科学研究部門の分布は類似し、投入資金が100-500万元(RMB)のほうが多い。一方、高等教育学校と個人特許権者のは研究開発項目の平均投入資金額に一応詳しくない。具体的な統計結果はFig 2で表す。

特許実施の情況

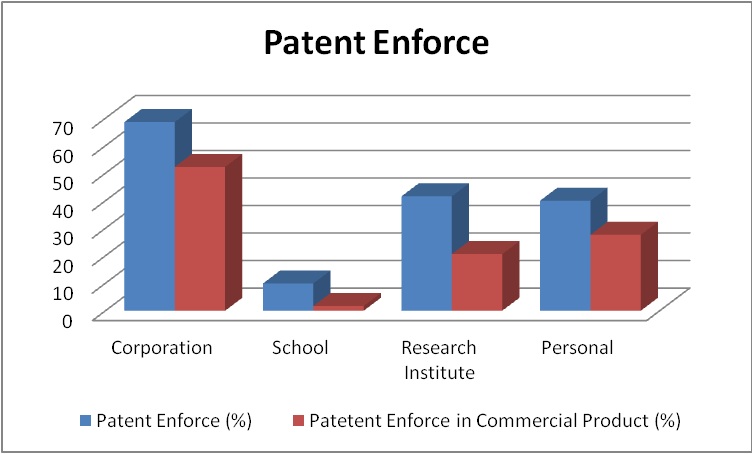

有効な特許の実施率の現状は、企業の実施率が一番高い(68.6%)、次は政府の科学研究部門(41.6%)と個人特許権者(40%)である。その中で、主な実施方式は製品化と商品化である。特許技術を製品化の比は、やはり企業が一番高い(52.3%)、次は為個人特許権者(28.6%)である。政府の科学研究部門の特許製品化の比が比較的に低い(12.1%)。この結果により、政府の科学研究部門の特許実施方式が他の特許權者と差異があることを理解する。具体的な統計結果はFig 3で表す。

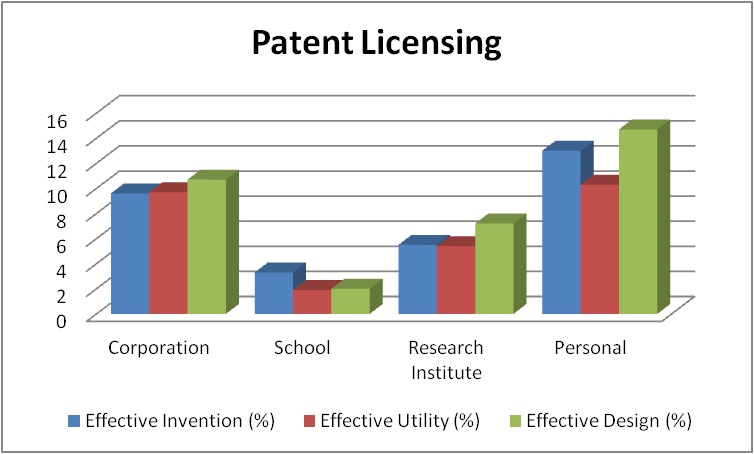

ライセンスについて調查の結果、特許権者のタイプに対して分析すると、個人特許権者のライセンスの比は一番高い(11.9%)、次は企業(9.9%)と政府の科学研究部門(5.9%)である。一方、特許権の種類に対して分析すると、意匠の比例が高い(12.1%)、発明と実用新案はほぼ同じ、発明のほうが少し高い。具体的な統計結果はFig 4で表す。

特許により知的財産権を保護する現状

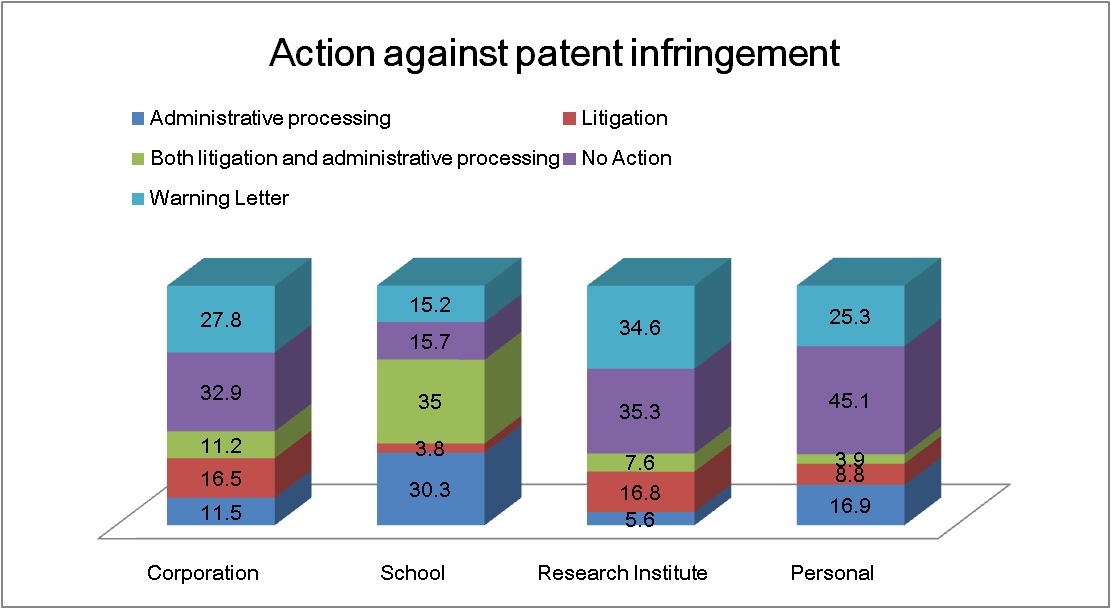

統計によると、特許侵害が発生した特許権者はほぼ14.5%であり、この中で、企業と政府の科学研究部門のほうが多い、それぞれに18.4%と14.6%である。高等教育学校のほうが一番少ない、僅かに5.5%である。特許侵害が発生したあと、38.2%の特許権者は何の対応もない。その中で、特許侵害排除の比率について、高等教育学校は一番低い(15.7%)、他の三種類の特許権者は高等教育学校の2倍を上回る。特許権侵害の排除について、政府の科学研究部門や、企業と個人特許権者は大体より平和な対処方式で行っていて、即ち、「特許侵害を停止するための警告通知を出しました」、この比率はそれぞれに34.6%、27.8%と25.3%である。一方、高等教育学校のほうは「政府の知的財産権管理部門に要請を提出し、その同時に、裁判所に訴訟を提出する」と「政府の知的財産権管理部門に要請を提出する」、その比例はそれぞれに35%と30.3%。具体的な統計結果はFig 5で表す。

トレンド変化

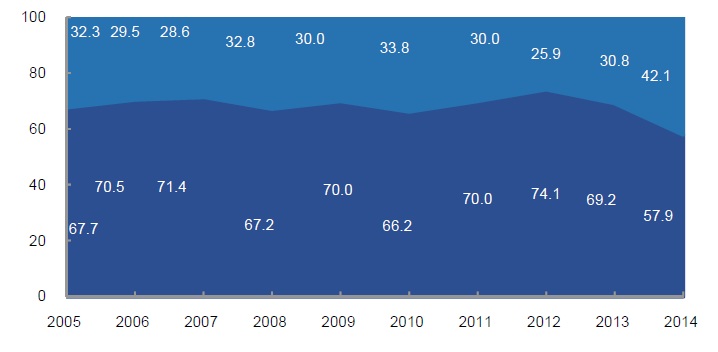

この十年来、特許実施率の変動幅は57% – 75% の間である。特許実施率の最高値は2012年の74.1%、しかし、2013年から降下し、そして2014年は57.9%に達し、ついに、この十年来の最小値になった。具体的な統計結果はFig 6で表す。その中で、ライトブルーは特許権の未実施の比率、ディープブルーは特許実施の比率である。

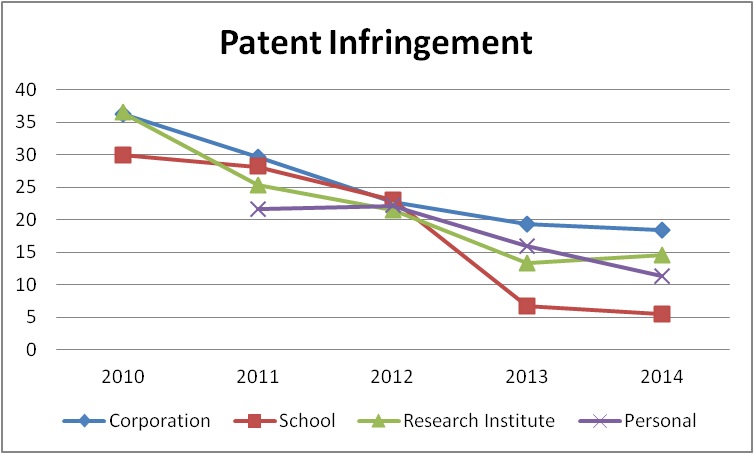

統計によると、この5年近く特許侵害が発生する比率は大幅に減っている。国内に特許侵害横行の状況は改善し始めることが分かります。その中で、特許侵害の発生する比率について、企業は2010年の36.3%から2014年の18.4%までに降下し、高等教育学校は30%から5.5%までに降下し、政府の科学研究部門は36.5%から14.6%までに降下し、個人特許権者は2011年の21.6%から2014年の11.4%までに降下し、これは知的財産権の保護が著しく進歩するトレンドである。具体的な統計結果はFig 7で表す。

参考情報源:

(1)2015年中国特許調査データレポート(http://goo.gl/yl8qkz)

執筆:

郭意君,PIIPプロジェクト担当者